评《日掛中天》:根系的冲突,文化的幽魂

更新时间:2025-11-08 04:02:20

本文首发于【看电影看到死】

今年,对于华语艺术电影可谓是标志性的一年。随着辛芷蕾在第82届威尼斯电影节摘得最佳女演员,华语电影也首次在一个自然年中实现入围欧洲三大主竞赛单元且均有所斩获的创举。三部大陆电影分别对应到柏林的导演奖(《生息之地》),戛纳的特别奖(《狂野时代》),以及威尼斯的表演奖(《日掛中天》)。

蔡尚君曾凭借《人山人海》在威尼斯电影节夺得最佳导演奖。此番,他的新作《日掛中天》于水城再获殊荣,影片随后也在九月末的平遥电影展举行了中国首映。终于,这部作品在11月7日正式登陆国内院线,与广大观众见面。

从方法上看,《日掛中天》在华语片范畴并不常见,这个方法可以用一句话概括:“看不见”的导演与“看得见”的人物。蔡尚君几乎剔除了一切可能的技巧性元素,他拿掉了所有的干扰项,甚至是将导演技法的“干预”降至最小值,反而只是把焦点对准了人物及人物关系。以人物为主导,以人物关系为叙述主轴,在扎实的人物塑造中辅以高度凝练的镜头语言。

没有张扬的摄影,没有夺目的剪辑,没有煽情的配乐,自然也就没有炫技的视听。这种创作上的减法让表演成为了影片绝对的支点和主导动力源,导演的策略就是通过表演调度来托举电影的主旨。这个策略的基础是:导演充分信任演员,演员充分信任导演。表面上看,是“演员”占据了这部电影的中心,实则是“人物”。这个策略的结果就是:人物先于演员,演员让位于人物,人物才是前景,演员则是后景。

影片始终没有偏离向心作用下的情感对抗轴线,它就是专注在极致的人物状态和人物关系的内在对抗上,以一种内在张力极强的对手戏示人,再从中提取表演的动能输送至其他部门以达成这种“无风格的和谐”。事实上,对于风格化的拒绝从来不是一件坏事。重要的是创作者是否有话要说,其方法与表达又是否适配。这才是区别于那种唯有醒目表演可见的“演员电影”之所在。

电影《日掛中天》的创作方法和托德·菲利普斯的《小丑》较为类似,两位导演的共识是将资源倾注于演员的表演。很大程度上他们都深信,人类心灵的破碎过程已是最为震撼且深邃的领域,哪怕再幽微的情动也可以瞬间化作宇宙中的纯粹强度。

这两部作品的唯一区别在于《小丑》给出了一个具体的、逐渐激化和爆发的、个人与社会的压差。主角亚瑟的反抗动作必须是向外放射和传播的,个体的痛苦明确指向了一个需要改变的外部系统,最终通过一场街头暴乱来释放。《日掛中天》则是把长久萦绕的文化病因转现成一种在感的超负荷心理压力的症候,这个所谓的“敌人”包括内化的人情债和伦理契;旧时的观念、无形的文化暴力内化为自我剥削及道德重负,人物的压力无从外泄、无处逃逸,便只能持续地向内坍缩。所以本片剧作上采用了一种类高压锅叙事,只不过重点并不在于这个“高压锅”是如何急剧增压的,亦不是集中在唯结果论的物理性爆炸之上。导演更关注的则是压力控制的过程以及自动熔破予以形成的泄压通道,这是一次内熔式的开锅。

蔡尚君拍到了一种刻入文化基因的国民性。这也是为什么本片具有一定的文化特异性,于西方观众而言似乎存在着显而易见的文化隔阂。片中主角二人的困境并非由某个具体的结构性制度所直接造成,而是源于自身的选择及其永久的后果,但这又是基于儒家伦常中“恩”与“报”的文化前提,这种伦理观出自我们的文化土壤,最终导向了人物彼此怨恨与折磨的捆绑关系。

这种情感模式,根植于一种东方式的隐忍、牺牲与集体主义道德观下的个人负罪感,情感当然不会是外放的,不可能是大开大合的,而是更倾向于一种内在的自我煎熬、自我谴责和自我欺骗。即使人物的内心已是惊涛骇浪,明面上却仍要维持一种可怕的平静。巨大的情感波澜被强行压制在人物的心理内部,只能自行吞咽和消化,克制与隐忍的背后则是一次次情感风暴的席卷。这种剪不断、理还乱的情感状态,既共生又互噬的,近乎献祭式的捆绑性正是来源于中式的、东亚的文化根系。恩债观念的扭曲、变质直指这种根系的冲突。

所以,与其说是二人的关系充满了“毒性”,倒不如说这种“毒性”来源于我们默认的文化基因,来自不可违背的文化构型中所谓的那个“正统性”。人们自觉地、无意识地动用这套文化规则来审判自己、折磨对方,继而成功内化为自我规训的过程恰恰是文化暴力最残忍的表现。

《日掛中天》反映了中国文化传统在当代个体身上留下的深刻烙印,而这无疑成为了囚禁自由灵魂的隐形枷锁。为什么最深沉的爱和付出,最终却酿造了最持久的痛苦?又是什么塑造了牺牲和付出必有回报的思维定式呢?这正是中国这一人情社会的极端缩影。女人试图通过逃离原有的关系网络开始新的生活,但这在文化根系上是“不道德”的。在这种内化于心的文化脚本及其情感结构之中,男人顶罪的自我牺牲可看作天大的恩情,女人此生都偿还不清。

美云的内心深处带有“原罪”,她无法报恩,甚至是“背叛”了这份恩情,导致了伦理契约的崩解,从而形成了无法厘清的债务关系,自此她也落入了一个永世不得脱身的无底洞。如果说美云的人格是被她的“亏欠”与“背叛”所定义的,那么葆树的人格则完全围绕他的“牺牲”而构建,“牺牲”已成为他唯一的价值及身份认同。“当下”的美云想给予“过去”的葆树一个解释,求得他的一个“原谅”,使二人达成和解,但这是势必无解的尝试。

影片中有一场戏更是直接道明了这一点,二人在马路边,美云和其他行人已朝路对面走去,唯有葆树驻足原地。这些小切口的时刻贯穿全片,明确表明美云一直处在运动的状态和动作的情态里,是想往前迈进的;葆树却始终留在过去,他丧失了“运动”的能力,化作一摊“腐肉”,无望地苟活,再也无法向前。

当然,面子文化乃至婚配观念都在不经意间影响着每一位国人,包括美云。她不可能得到真正的解脱,再大的痛苦也要遏制在私人领域,她的逃离只能以失败告终。那些个体的伤痛在宏大的集体叙事中总是一再被忽略、被压抑,但其实从未消失,也从未远去,而是转化成一种持久的内在压力压迫着鲜活的生命个体。

人情社会延续至今的固有心理逻辑在现代实际生活中逐渐失效,但新的个人主义伦理观在当下无从建立。集体主义时代愈加强调牺牲与奉献精神,鼓励众人争当承重者。那么人们也要学会承受巨大的精神撕扯,甚至是接受文化超我对生命个体的绝对掌控。这时的文化经验可能不再是规范性的,而是规定性的、强制性的。

文化的幽魂缠绕着个体,无声地潜伏,左右我们的道德观、人情观乃至生命观,结构化我们的情感;而情感的自我抑制,近乎本能的压抑恰是这幽魂的形态,渗透在最为日常的、普遍的人际关系中。恩、义、愧、耻的幽魂潜移默化地作用于人格,文化压力在不知不觉中嵌入人们的心理结构。它无形无质,却无法驱散、无法摆脱,而它依旧塑造着当下的我们。

蔡尚君精准地抓住了现代中国社会芸芸众生的精神面貌和心理现状,特别是当下中国人的情绪及处境。那种身心的疲惫与撕裂、挣扎与窒息,内在的巨大消耗,包括情感创伤的永恒与无解,甚至是如影随形的表达禁忌,都一再重申着这个悲观的内核。影片隐含了一种根本性的质疑,导演揭示了文化习性的弱点,文化根系的不可见力,也悲悯地呈现出这一文化心理所带来的个人困境。

无独有偶,今年在柏林电影节上荣获最佳导演奖的《生息之地》同样含有对于本土文化的自省意识。片中有这样一个镜头,孩童在河边玩耍时受了伤,一抹红色的鲜血流入河水后便迅速地消散了。它似乎在说,外溢的个体伤痛就这样被无情地稀释了,就好像什么也没有发生过。此外,《生息之地》中还有不少只有我们国人看了才能产生强烈共鸣的“中式恐怖感”。

电影《老枪》有这样一场戏,主角站在挂有「求真务实,团结奉献」的横幅前无奈说出“往前看,未来一定比现在好”。这场戏也迎来了顾学兵这个人物的情绪顶点。嘴上承诺着一个光明的未来,实际上是说着连自己都不相信的话。回想一下,这类把希望寄托于未来的话术是不是人们最爱用来自我欺骗的借口。

如果抛开国族叙事不谈,《万箭穿心》其中的情节和事件也可以成为观众口中的“狗血”。国族叙事未必就是发展叙事,它也可以是反思叙事。同理《日掛中天》,这部作品拍的根本不是所谓的“爱情悲剧”,如果观众只是看到了表层的故事和所述的情节,就谩骂其为“洒狗血”的电影,那么这是失之偏颇的。

这里的「日掛中天」完全不同于粤剧经典《紫钗记》里感天动地的唱段所传达出的好事多磨、终成眷属的美好团圆之景。这部电影虽叫「日掛中天」(英文片名TheSun Rises on Us All则可以译为“太阳为我们所有人升起”或者“太阳照耀着我们所有人”),可太阳却从未现身。影片的片名看似承诺了一种阳光普照万物之景,但影片的内容却是与之背反的。导演并没有去拍摄那轮最耀眼的太阳,甚至全片连一个太阳的插入镜头也不曾有过,可能这才是宣告了太阳普照一切的假象。太阳或许代表了正义、温暖或解脱,又或是一种至高无上的权威,一种拯救的意象。可是,在现实中有多少普通人身处悲苦的阴影之下,他们终其一生都无法被太阳照耀,无法被阳光温暖。

整部电影正是被这样的一种弥漫性的痛苦所笼罩的,这个缺席的太阳反而是一种决绝的导演态度之体现。这既是一种去中心化的国族象征,亦是一种去政治化的政治。它述说了集体叙事与个体创伤的裂断,这是一个批判性的姿态,也是其现实关照价值之所在。

至于导演为何不拍摄城市空间,这大概是审思之后的选择。没有了城市空间、地质景象或视觉符号的侵入和占有,反而是以封闭的、私密的及有限的人际场域作为绝对的焦点,这本就是一种国族表达的可能。不含社会空间惯例,也绝非出自地理学的空间视角,而是把所有的“空间”都让渡给了人物关系及其内部动作。城市不是主角,这里不需要城市的环境及气氛予以着墨或渲染,仅片中那些对于城市角落的匆忙“一瞥”就已经足够。创作者关心的是国民的“里子”,是文化的自我侵噬,是那些被远远甩下的、内心布满裂痕的灵魂。将观众的视线从对太阳的仰望拉回到对阴影的注视,蔡尚君有着这样的坚定立场和关切之意。当代城市空间不再仅限于其地理意义,它可以是文化记忆的载体,甚至是一个被支配性的文化存在所剥夺面容的模糊轮廓。

在这一点上《日掛中天》并不同于《万箭穿心》中主人公宝莉与武汉的城市性格含蓄指意的做法。

公园长凳上二人的交谈充分诠释了一种无效的言说,即便是沟通也无法被理解,表达是迟滞和阻塞的。特别是在张颂文饰演的葆树身上时常显示出一种典型的隔离与回绝的处态,多数时候他的性格化表演也是可圈可点。

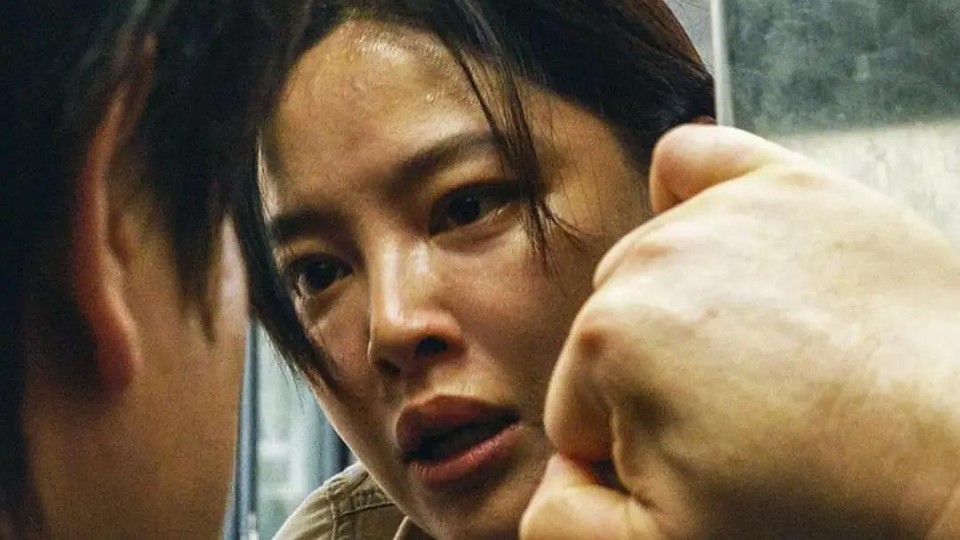

电梯戏不仅仅是在拍两个人被电梯困住,这场戏的人物心理活动极为复杂且微妙。在帮助美云逃出电梯后,葆树在短瞬之间有了求死之心,涌起了一个借此了断自己的念头,这种自毁倾向让他突然产生了二人可以就此斩断关系的错觉。这里葆树的托送、支撑动作很重要,假设他又一次“牺牲”自己,因此而丧命,那么美云的“亏欠”定会再多一分。导演聚焦的并不是电梯被困这一事件本身,而是对人物心理的深度刻画。

美云赶到客运站的重场戏,可以说是辛芷蕾在片中表演难度最大的段落。此时这个人物在精神上是凌乱的、分心的,身体上却是冲动的、定向的。辛芷蕾在此提供了一种强有力的直觉表演。这里的“直觉”,并不是说它就完全属于演员的即兴表演范畴,而是说演员把有意识的设计融入到形体与心理的表演动作中,使其成为人物在情境中的第一反应,如条件反射一般。

直觉从来不会凭空产生,唯有演员在高度专注的控制范围内,才能更有把握的对当下情境做出本能的、真实的有机反馈。好的直觉表演,需要“经历”情境才可以创造出人物的思维流。辛芷蕾在这场戏中所达到的“忘我”的表演状态,相信也能够击中观众的心灵。

从人物层面上看,影片最后美云刺出的那一刀更接近于无意识的情动,其流通和影响发生在意识觉察之外,作为一种阈下性的动作,通过自动的身体加以显现。结果就是彻底熔破内在的压力阀,迎来了一次情绪上的决堤。这也是整部电影中主人公唯一的宣泄出口。

辛芷蕾在本片中的表演,承载了太多无法言说却又无处不在的重压,她的表演实现了表面的平静和内心的崩坏,很多时候她几乎是用身体的微语言在进行表演,淋漓尽致地演绎了一个被无形之手扼住喉咙的挣扎之人。辛芷蕾获封威尼斯影后不仅是众望所归,更是实至名归。

《日掛中天》与蔡尚君前作《人山人海》截然不同,这可能标志着一种创作的转向。《人山人海》在风格上呈现为一种冷漠僵直,还原为一种静置的社会写实。此外通过省略叙事和简化对白的方式,在壮阔的地景和暴力的氛围下将人物异化为社会景观中的符号,“底层复仇”本身也成为了景观的一部分;而它终归也是一个类型化的动作,无法脱离从欧洲到东亚的极端电影语系。影片依赖着那些精致的开放式构图和大景别的固定镜头组,强调疏离感的场面调度,主动画外空间被缓慢、悠长的摇摄不断寻觅与扩写,这都是国际影坛熟悉的镜头语法。《人山人海》正是在这样一个既定框架内精巧地完成了一部更容易被西方世界所识别、所认同的作品,让西方对于中国独立艺术电影的预期与之重合,在影像上更符合国际艺术片市场的某种审美范式。

相比之下,《日掛中天》不仅摒弃了任何直观的、刻奇的场面设计,甚至剥离了具体的、备受关注的社会议题,而是着眼于特定的文化心理所蕴含的消极影响。只是对于任何一位就东方文化一概不知的西方观众来说,或许其述说的更为隐晦,表达的更为艰涩。

蔡尚君转入对现代个体的内部精神牢笼的宽解,也是回归到更本源的人心及人情的述题。这一次他选择向内挖掘,并且追根溯源。这似乎更需要勇气,因为它挑战和质疑的是更加隐形的、根植于固有文化的情感结构。在一定程度上,它的确抵达了情感的深渊,也重回了道义伦理的黑洞。

在华语电影的主流叙事当中,任何时候“牺牲”都应该被赋予神圣的、光辉的意义,“苦难”也应该是通往幸福与光明的必要代价。无关于影片的题材或是类型,不论是其遮蔽性的谋略还是上价值的投机。然而,电影《日掛中天》否定了这套现有叙述逻辑。这部电影传递出一种残酷的清醒,蔡尚君用一种力透银幕的痛直达我们这个文化语境下生命个体最深的绝望,如此沉重而真实。这部电影比那些在一片虚假祥和之声中安然睡去的华语片更值得被观众看见。

《日掛中天》全片的最后一镜,前景人来人往,两个破碎的灵魂被瞬间推入了世界的“背景”之中,日常生活的洪流将他们淹没,时间不为任何个体的悲剧而停留。指针还是漠然向前,无论你内心经历着何种山崩地裂,也仍要独自收拾自身已然破碎的残局。太阳照常升起,却遗忘了你我。每个人的地狱都在这日光之下,只是我们该以何种心态面对这份残酷的清醒呢?

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:6日短剧热度榜:《弃我如尘,嫁你为珍》第一,大盘热度4474万

下一篇:你让同人女看这个这不是赚大了?!

『日掛中天』相关阅读

《日掛中天》导演,不要踩在我们身上够奖!

《日掛中天》导演,不要踩在我们身上够奖!

《日掛中天》:恩情難還的中式道德困境,還是西方寬恕文化?

《日掛中天》:恩情難還的中式道德困境,還是西方寬恕文化?

评《日掛中天》:根系的冲突,文化的幽魂

评《日掛中天》:根系的冲突,文化的幽魂

《日掛中天》值得二刷三刷N刷的优质电影,辛芷蕾就该拿影后

《日掛中天》值得二刷三刷N刷的优质电影,辛芷蕾就该拿影后

《日掛中天》预售开启,终极预告揭秘辛芷蕾张颂文爱恨之源

《日掛中天》预售开启,终极预告揭秘辛芷蕾张颂文爱恨之源

让辛芷蕾封后的《日掛中天》,我们去平遥先看了!

让辛芷蕾封后的《日掛中天》,我们去平遥先看了!

《日掛中天》国内首映,导演蔡尚君:辛芷蕾表演堪称伟大

《日掛中天》国内首映,导演蔡尚君:辛芷蕾表演堪称伟大

广东电影《日掛中天》定档11.7,与美云葆树领略岭南风情

广东电影《日掛中天》定档11.7,与美云葆树领略岭南风情

辛芷蕾威尼斯获奖作品定档,《日掛中天》11月7日上映

辛芷蕾威尼斯获奖作品定档,《日掛中天》11月7日上映

透视《日掛中天》:宁在一思进,莫在一思停 | 黑白文娱专访制片人马双

透视《日掛中天》:宁在一思进,莫在一思停 | 黑白文娱专访制片人马双

粤产电影《日掛中天》亮相平遥国际电影展,9.25国内首映

粤产电影《日掛中天》亮相平遥国际电影展,9.25国内首映

《日掛中天》:这部广东爱情故事凭什么打动威尼斯?

《日掛中天》:这部广东爱情故事凭什么打动威尼斯?

辛芷蕾获奖后,《日掛中天》计划年内公映,卖出最高票房

辛芷蕾获奖后,《日掛中天》计划年内公映,卖出最高票房

辛芷蕾“封后”!主演的《日掛中天》背后广东元素成国际焦点

辛芷蕾“封后”!主演的《日掛中天》背后广东元素成国际焦点

粤产电影《日掛中天》发布首支片段,9月5日威尼斯全球首映

粤产电影《日掛中天》发布首支片段,9月5日威尼斯全球首映