从视觉到听觉 Visual To Audio

更新时间:2025-08-21 04:02:17

作者 / 赤坂大辅

译者 / 鈴屋ピ子

校对 / Ricardo

排版 /藍色大門

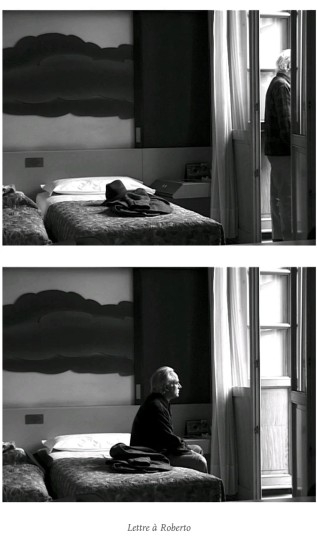

一个固定镜头。一间客房,一张床,日光自右窗降临。一名中年男子走进房间,脱下大衣和帽子。当他推开窗户,室外的喧哗与骚动大举入侵。男子将银幕之外的声响引入。他打开电视,RAI(意大利广播电视公司)播报员的声音浮现,巡逻车刺耳的警笛声充斥整个房间。

当我们正在感知因这些声响而爆裂的空间之时,画面与声音一并戛然而止。静默的黑屏,联结起一个明快的城市远景,把先前积压的声响释放到室外的大气中。

让-克洛德·卢梭(Jean-Claude Rousseau)——在片中亲自饰演男子——是一位卓绝的电影人,他仅用一个镜头便能揭示电影的本质。在日本,他的四部影像作品首次亮相于2004年11月由东京法日学院主办的“法国新纪录片全景展”。卢梭生于1948年,曾在旅居纽约期间深受美国地下电影影响,复现菲利普·加瑞尔(Philippe Garrel)的路径。回到巴黎后,他持续创作8mm胶片影片,一部常耗时数年。1999年,《封闭的山谷》(La Vallée close)在贝尔福国际电影节获奖,广受赞誉。

让-马里·斯特劳布(Jean-Marie Straub)称卢梭是欧洲最杰出的电影人之一,媲美弗朗斯·范·德·斯塔克(Frans van de Staak)与彼得·奈斯勒(Peter Nestler)。近年来,卢梭加快了创作的节奏。我在卷首所描述的作品,是2002年的短片《致罗贝托的信》(Lettre à Roberto),堪称杰作。那光与声的流转使我沉醉,卢梭在场域中的姿态攫住了我的心神。

这个固定镜头所捕捉到的动态鲜活、趣味盎然,甚至开始娱乐观众,导演本人却透着截然相反的沉郁。

为什么?

部分观众定也曾对2003年卢梭造访韩国,出席全州国际电影节期间拍摄的《暴雨前》(Juste avant l’orage)产生过相同的疑问:为何一个拍摄街头货摊的低角度固定镜头能如此令人着迷?画面中,坐着歇息的男子刚刚离开,一名女子在店内清洁,家庭出现在远处,摩托车、轿车接连呼啸而过,如同雅克·塔蒂(Jacques Tati)编排的群舞,但这并非喜剧。是否刻意为之?

我不知道。但这个简单的镜头极其有趣。突然,噪音满溢的空间再次转为黑屏与静默。一辆出租车的内景映入——雨刷在挡风玻璃上抹开雨滴,司机与乘客的对话响起。

2004年的《浅薄的娱乐》(Faibles Amusements)以碎片化方式讲述了导演自己试图引诱一位渴望成为电影人的青年的爱情故事。他们一同留宿在科莫湖畔的小旅馆,后来青年独自离开,然而观众只得窥见渡船甲板(小津!);青年在导演的低语中侧倚床榻,凝望窗外的影廓如同博纳尔(Bonnard)的画作;两人在街头谈论布列松(Robert Bresson)……音与画的关系在此是松散的(例如其中一个镜头,青年的脸伴着另一场景中的对话),时间亦在回溯、流逝。

在五分钟的短片《偶发》(Contretemps, 2004)中,我们于黑屏听见一名年轻男子的电话留言:“我不能来找你了”,随即呈现一幅静物——由书籍古董构成的富有东方韵味的桌平面,其中一册散页翻覆,兀自闭合。仅此。

在一部部由极简影像与声音建构的短片中,我们却感受到卢梭那对空间与声音的笃信。仿佛每一帧都在回应同一个提问:“这样的图像,是否有价值?”他答道:“是的。”

卢梭信任观众的视听感知足以触及那些创世的运动。而他的电影则让我们察觉日常中难以言明的空间与声音的实存。

声响的碰撞、缺场与对空间的侵袭,延展了我们的听觉,并带来欢愉。卢梭发展了布列松运用画外音(off sound)的手法,同时暗示:导演作为掌控着声音行迹的赋生者,在固定镜头中往复,其本身便成为炫目的主体。

意即,他的影片便是“掌控之纪录”——卢梭正是那种终极的电影作者,以日志般轻盈自在的方式重塑电影。

我们希冀这样的电影人:那些能让我们在聆听中浮想联翩的电影人。

东京,2005年4月1日

fin

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:19日短剧热度榜:《真千金她只谋权,不谋爱》连续两日第一,大盘热度4880万

下一篇:《捕风追影》——挺酷的纯血动作片

『』相关阅读

13日短剧热度榜:《雯月》第一,大盘热度4179万

13日短剧热度榜:《雯月》第一,大盘热度4179万

英国史上第一伟人莎士比亚的传记片(附,各国史上最伟大的人的电影)。

英国史上第一伟人莎士比亚的传记片(附,各国史上最伟大的人的电影)。

也许是一次失败的尝试

也许是一次失败的尝试

格林与李微漪——碎片

格林与李微漪——碎片

韩国精神病人

韩国精神病人

真人版“给他爱”?

真人版“给他爱”?

邹兆龙先生卖力提携后辈!

邹兆龙先生卖力提携后辈!

“你有没有见过我?”

“你有没有见过我?”

“笨小孩”的自我接纳成长史

“笨小孩”的自我接纳成长史

小天使遇上霸道总裁般的剧情

小天使遇上霸道总裁般的剧情

《秋雪漫过的冬天》里普通人的生存群像,才是生活最真的模样

《秋雪漫过的冬天》里普通人的生存群像,才是生活最真的模样

再见阿龙|向女儿说对不起有多难

再见阿龙|向女儿说对不起有多难

如果能打负分我一定不打零分

如果能打负分我一定不打零分

王春生-保留务实底色的同时,顺应时代变化

王春生-保留务实底色的同时,顺应时代变化

尝试代入奥莉的处境

尝试代入奥莉的处境

每个人都有青春期的烦恼啊

每个人都有青春期的烦恼啊

航拍中国第一季城市感触

航拍中国第一季城市感触

架空却没有建立自己的体系

架空却没有建立自己的体系

豆包给的分数5.5

豆包给的分数5.5

如此生猛,如此性感!

如此生猛,如此性感!